闯沙海 深寻铀

走近中核集团塔里木盆地核技术研发项目团队

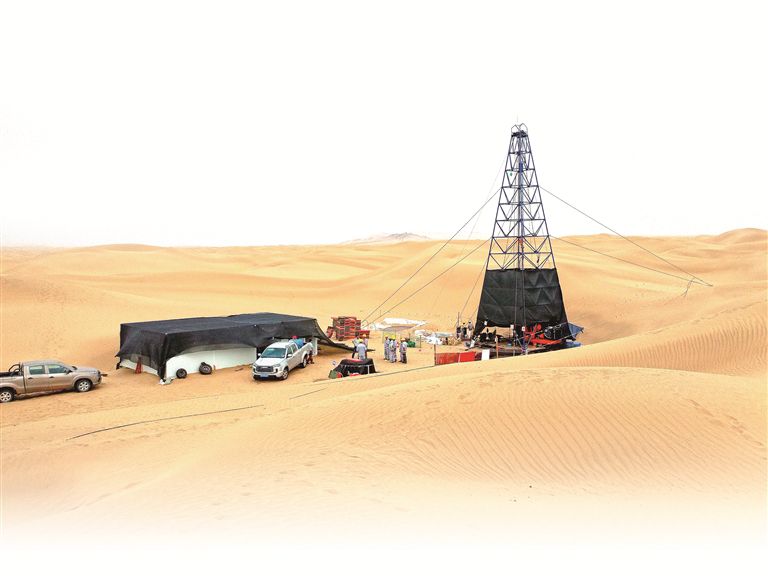

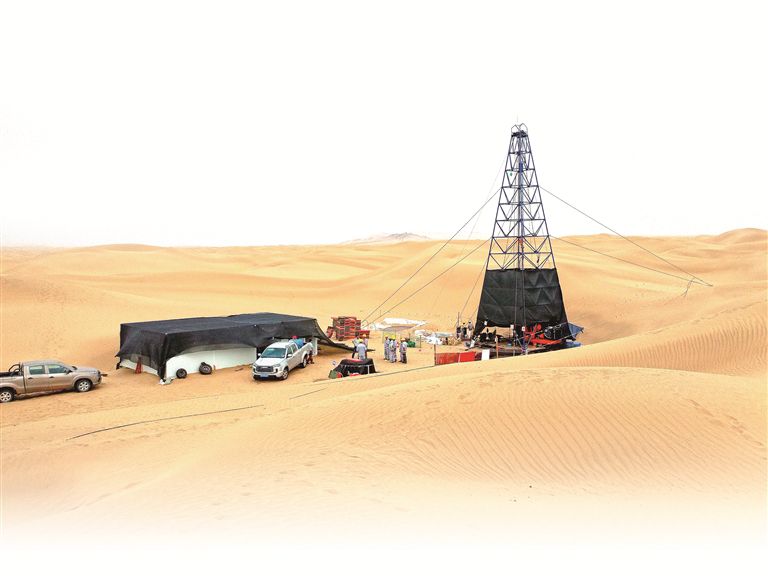

沙漠中的钻机。

塔里木盆地核技术研发项目团队成员在野外测量地层产状。

项目团队开展沙漠区地质调查。

项目团队成员在野外测量剖面。

项目团队成员在沙漠中勘查取样。 中核集团供图

地下1820米,全球最深的砂岩型工业铀矿化!

据国家原子能机构日前发布的消息,我国专家团队在新疆塔里木盆地地下1820米发现全球最深的砂岩型工业铀矿化,刷新了世界砂岩型工业铀矿化发现最深纪录。这标志着我国在深地砂岩型铀资源勘查方面处于世界领先水平,为全球铀矿资源的勘查与开发提供了新的理论支撑和找矿思路。

习近平总书记指出,矿产资源是经济社会发展的重要物质基础,矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。

天然铀是保障国家能源安全与核工业发展的战略性能源矿产资源。当前,核电规模化发展,核能综合利用产业逐渐成长,核能技术在医疗、农业育种、地质勘探、文物考古等领域的应用日渐广泛。铀矿勘查的目的是探寻和确定具有工业价值的铀矿床,并评估其资源量和开发利用前景,工业铀矿化是寻找工业铀矿床的直接可靠线索。本次发现的工业铀矿化是我国首次在塔里木盆地沙漠腹地空白区红杂色层中发现的厚大工业铀矿化,填补了我国最大沙漠覆盖区的找矿空白。

此次发现意味着什么?让我们走近专家团队,了解如何实现铀矿找矿从理论到实践的全面突破。

进军塔里木盆地腹地,力求找矿突破

塔里木盆地,我国最大的中新生代沉积盆地。

这里与全球著名的中亚铀矿集区相邻,本该是铀矿勘探的“宝地”。然而,这片广袤的土地却成了铀矿找矿的“硬骨头”,我国曾持续多年勘探都收获甚微。

为推动塔里木盆地铀矿找矿突破,夯实铀资源大基地建设,在国家原子能机构的指导和支持下,中国核工业集团有限公司成立了一支塔里木盆地核技术研发项目团队。

“塔里木盆地的条件实在太特殊,传统铀矿理论在这里屡屡碰壁。”中核集团塔里木盆地核技术研发项目负责人秦明宽说。

这个巨型盆地如何特殊?

构造“先天不足”——盆地边缘构造复杂,不符合传统“构造斜坡控矿”理论。

地层“不配合”——盆地内部新生代地层以红层为主,缺乏还原环境,被认为“不可能形成大规模铀矿”。

自然条件极端——盆地60%的面积被流动沙漠覆盖,自然环境极为恶劣,对深部探测和钻探工程提出巨大挑战,属现有铀矿勘查技术装备的“探测禁区”。

无先例可循——全球范围内,从未在如此复杂的“红层—沙漠—深埋”环境中发现过可工业开采的铀矿,无现成模式可用。

2018年,在一次关于塔里木盆地找铀的战略研讨会上,有人说,“沙海找铀无异于大海捞针。”

转机源自一次颠覆性认知。

秦明宽带领团队梳理我国以前的勘探数据时注意到,远离盆地边缘的红层中存在放射性异常,他敏锐地意识到该盆地主盆区广泛分布的红层在特定条件下完全可以成矿。

基于塔里木盆地的地质和地形地貌特点,秦明宽主张打破以往传统找矿思路的束缚,将找矿方向转向长久以来被视为找矿禁区的主盆区红杂色新层位和“盆地沙漠腹地”。“既然与塔里木盆地邻近的中亚地区能大规模成矿,广阔的塔里木盆地深部为何不能形成铀矿体?”

2021年,塔里木盆地核技术研发项目正式启动。“我们要进军盆地腹地,力求找矿突破!”秦明宽在项目启动会上说。

团队多次前往塔里木盆地,在茫茫沙海中实地考察、调查,创新性提出了“渗出—渗入复成因区域预测模型”,明确了盆地找矿新层位和新地区,创新发展了砂岩型铀成矿理论。坚持学科贯通,将遥感、地球物理、地球化学、水文地质等领域技术方法熔铸为“透视之眼”,洞穿沙层,探寻铀矿踪迹。

团队成员肖菁通过大量地质数据对比研究,为项目进展提供了关键佐证:“塔里木盆地与中亚铀矿集区存在相似成矿地质特征,具有巨大找矿潜力。”

从理论上来说,这里极有可能成矿!

深入“无人区”,直面极端环境

得到理论验证后,真正的寻铀之旅开始了。

塔里木盆地广袤的沙漠腹地,狂风卷起的沙尘模糊了天地界限,昼夜温差极大。

“这里,没有飞鸟,没有绿草,只有无尽的风沙和炽热的阳光。是的,这里是一片‘无人区’。我们要在这里开始和时间赛跑了。”这是项目团队成员郭强在笔记本上的一段记录。虽然有丰富的铀矿地质科研经验,但长达数月深入“无人区”,对郭强来说还是第一次。

项目团队成员刘念,对自己的首次踏勘印象深刻。那是2021年4月,大自然给他来了个下马威。越野车在千里荒漠中颠簸,窗外只有肆虐的风沙。“背着数十公斤设备和样品徒步两小时是常态。”

肖菁带领的小组,则在2022年夏季直面了一次凶险的考验——当他们深入塔里木盆地边缘的天山山谷取样时,忽然乌云密布,瞬间暴雨倾泻。“快撤!山洪要来了!”他们护着样品狂奔,当最后一人扑进车厢,洪水已漫过车轮。

“我们基于智能化算法,首次构建了一套适用于巨型复合盆地和荒漠—沙漠覆盖区砂岩型铀矿找矿智能预测方法,据此预测成矿远景区10片,圈定了找矿靶区。应该说,定位的精准为我们节省了大量的时间和钻探量。”郭强回忆,“即便如此,我们的实地钻探依然开展得非常不顺利。”

在远景区的钻探查证、优化论证过程中,困难与压力倍增。沙漠的脾气反复无常——白天,地表温度超过50℃,夜晚温度却急转直下;沙尘暴袭来时,队员们只能用身体压住图纸,防止资料被风卷走;饮用水靠每周一次的车队补给,洗澡成了奢望……

找矿逻辑论证再缜密,也需要将钻孔一个个打下去才能得到验证。但设备遭遇“水土不服”,柴油机在高温和沙尘下频频出故障,钻机遇到松散砂层时,钻孔如漏斗般塌陷。

面对重重挑战,项目团队不断创新,开发出塔里木盆地复杂地层深孔高效钻进技术,为本次砂岩型工业铀矿化找矿突破提供了有力支撑。

真正的硬仗在2024年打响。随着钻探查证的不断推进,深部找矿线索逐渐显现。作为沙漠深部钻探查证区现场负责人,刘念为了尽可能再多获取一些地质信息,索性从远处的驻地搬到钻探现场住,白天协调钻探施工工作,晚上整理数据、编制图件。

初冬的塔里木盆地,塔克拉玛干沙漠腹地被罕见积雪覆盖。天寒地冻的恶劣自然条件,让施工方开始打退堂鼓,多次提出停钻要求。经过项目团队一次又一次沟通协调,钻探一米接一米艰难地进行下去。

建成高效探测技术体系,推动后备勘查基地建设

最终测得数据的那个晚上,现场总负责人郭强和刘念都守在钻机旁边。当钻头穿透地下1820米的岩层,放射性测井仪显示屏上,曲线陡然上升。

零下20℃的严寒中,郭强和刘念跌跌撞撞跑向沙丘高处,颤抖着拨通卫星电话:“找到了!厚度8米多的工业铀矿化!”

在塔克拉玛干沙漠,这个曾被业界判定为“找铀禁区”的世界第二大流动沙漠,这一发现意味着我国铀矿勘查突破了砂岩型铀成矿理论禁区,其意义远超预期。

——首次在塔里木巨型盆地腹地发现厚大砂岩型工业铀矿化(体),大大提振了在该盆地寻找大型、特大型地浸砂岩型铀矿的信心。

——创造了我国工业铀矿化、全球砂岩型工业铀矿化发现的最大深度纪录,对铀成矿理论创新发展有深远影响,科学意义重大。

——首次在巨型复杂疑难盆地沙漠覆盖区的新近系红杂色层中发现厚大工业铀矿化,初判其成因为渗出—渗入复成因型,实现了新区、新层位、新类型、新深度找矿重大突破。

——为沙漠“禁区”等复杂环境寻找铀矿积累了宝贵的技术基础和实战经验。

“我们不仅找到矿,让塔里木盆地跻身我国铀矿后备勘查基地,更颠覆了传统的深地砂岩型铀成矿理论,还创建了适用于沙漠区的砂岩铀矿探测技术体系。”秦明宽说。

据了解,在“天—空—地—深”三维探测技术基础上,项目团队集成建立了一套适合荒漠—沙漠覆盖区的砂岩型铀矿绿色高效探测技术体系,对我国砂岩型铀矿找矿具有示范引领作用。这将大幅提升我国在荒漠—沙漠覆盖区铀资源勘查能力和水平。

生产储备上的意义更加深远。中核集团有关负责人介绍,地下1820米的厚大铀矿化,可能意味着后续工业级别的可开采资源更为丰富,对支撑我国未来天然铀保障供给具有重要作用。

据介绍,基于此次重大找矿发现,中核集团有关单位统筹组建了塔里木盆地铀资源找矿突破攻坚团队,进一步加强研产融合,扩大铀矿找矿成果,推动新的铀资源后备勘查基地建设。

回忆沙海寻铀经历,郭强感慨万千:“好多人问我,你为什么要选择这条艰苦的路?因为,我们的梦想,就藏在这片沙漠之下,风沙再大,也挡不住我们向地球深部探索的脚步。”(通讯员 李娜 邹耀林)

中国公众新闻网摘编:亓荃鹏 |